□小容

去年,我亲眼目睹了一场小小的“家庭风波”,甚是有趣。一位老太太已入耄耋之年。因为罹患诸多疾病,虽不致命,但无法行走,终日躺在床上,时咳时痛,只能左右翻翻身,好比丧钟上摆锤有气无力地摇摆着。与她同住的是一位驼奶奶,也已年过花甲。驼奶奶因为家贫,平日最是渴望赚钱。老太太按月付工资给驼奶奶,驼奶奶每日尽心尽力照顾老太太。久而久之,两人的小家总是和煦如春风,何来波浪呢?老太太笃信佛教,喜欢布施,祈求早日康复。家中积蓄的废纸、空箱子,她让驼奶奶卖了,并千叮万嘱驼奶奶务必送去寺院。家住西门,寺在东门,相距数里路。驼奶奶手持十几元钱,背着高高隆起的驼背,像一只蜗牛慢慢地走向寺庙。她满肚牢骚,觉得自己还是一只可怜的蜗牛,本已行动不便,还要将嘴里叼着食物送给他人,实在是不公。她想,这点钱对于寺庙无疑是一粟入沧海,何足挂齿?反之给她,也许更好。回来后,一位不停抱怨,一位固执己见,两人喋喋不休,吵吵闹闹,直至深夜,风波不止。

从为人来看,两位老妇并不笨,因为她俩的“觉察”能力不错;从思维上看,她俩可称“愚人”,因为缺乏觉悟。老太太明白自己尊爱菩萨,所以捐钱给寺庙;但是她“着相”了,其实人人皆“菩萨”,“菩萨”无处不在,可在寺外,也可在心中。因此她“舍近求远”,“救富”不救穷,以求功德,实在可笑。驼奶奶清楚自家缺钱,一心向富,并未开悟,送钱去寺庙也是帮助老太太了却一桩心愿,可谓积善行德,何乐而不为?

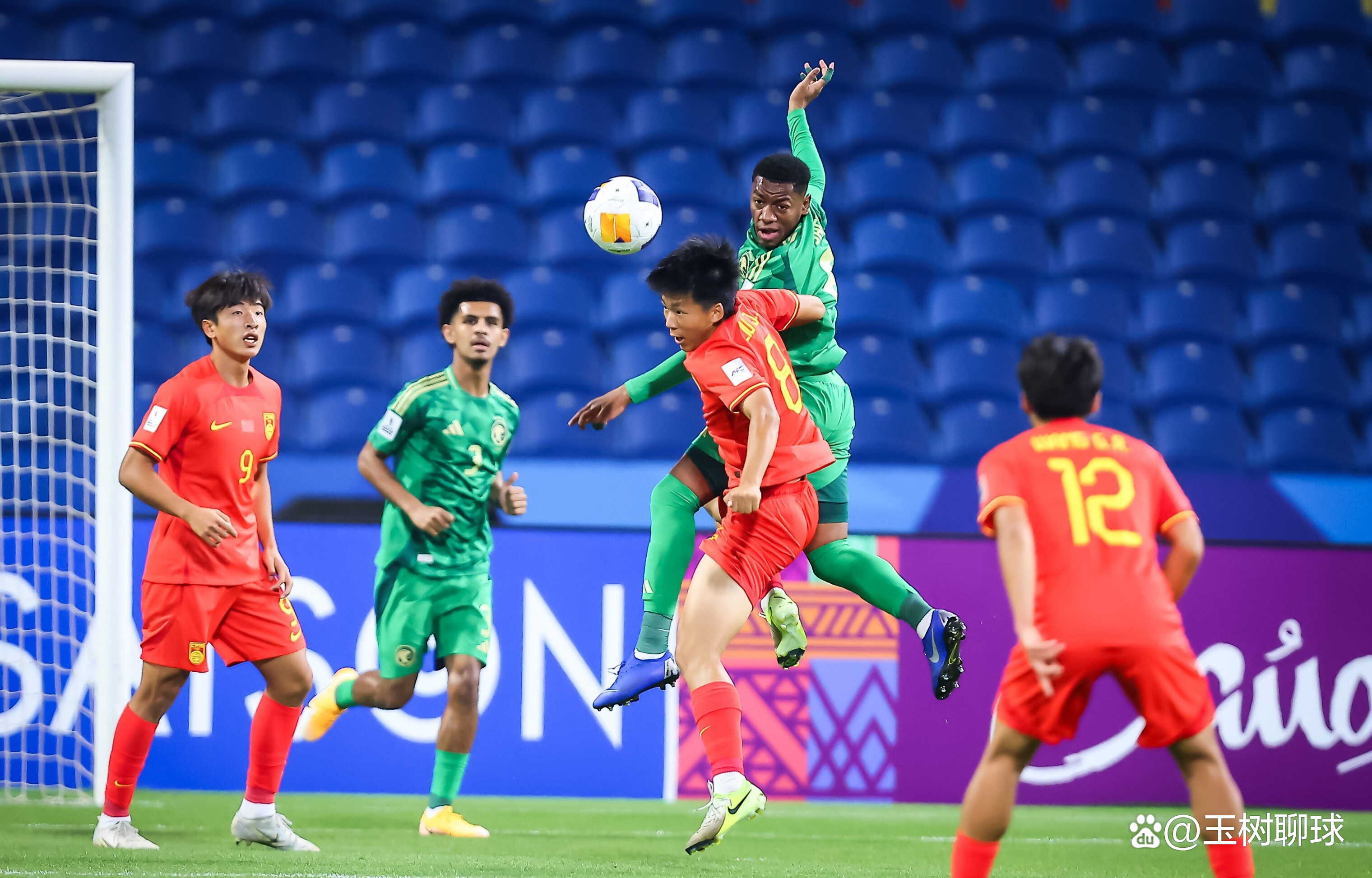

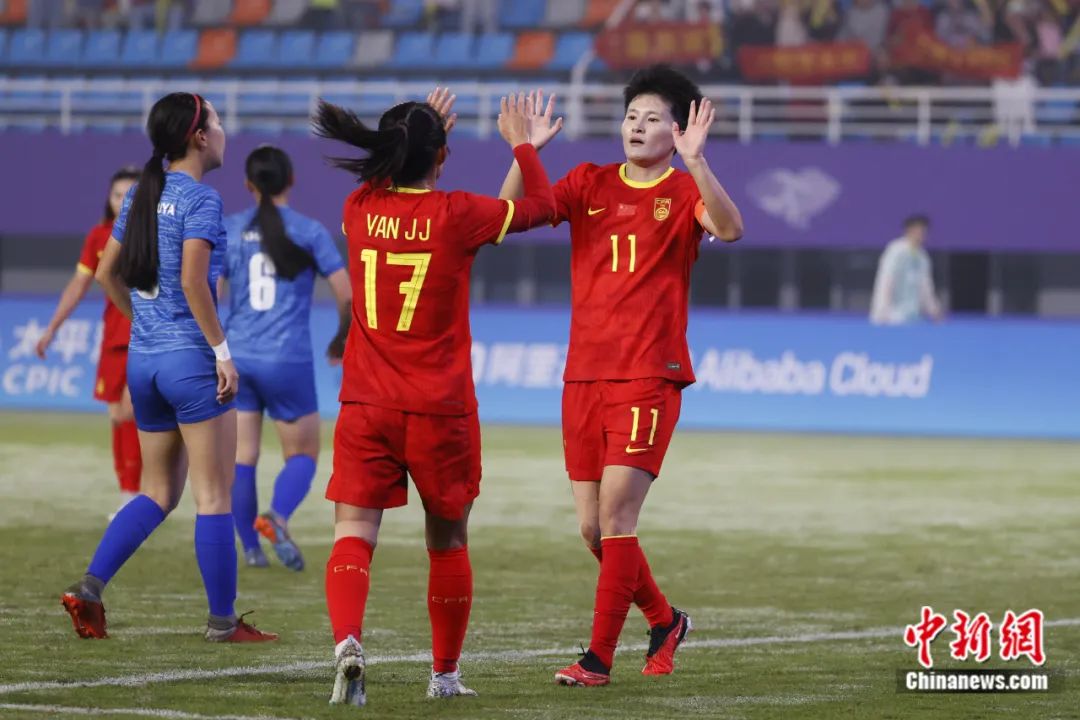

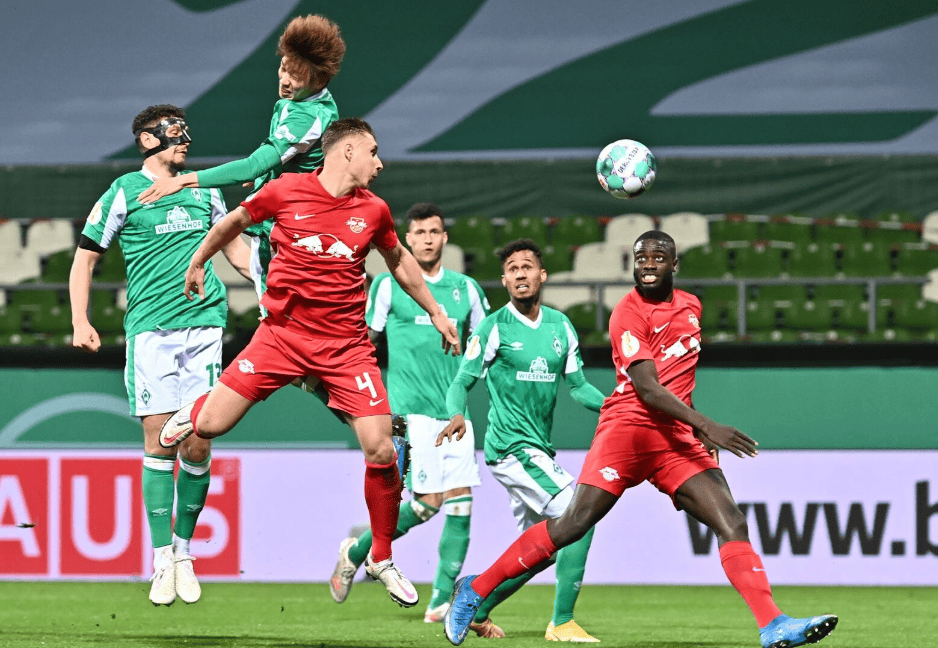

一叶知秋,一件小事可以启示大道;一叶障目,一点小私可以蒙蔽大智。两位老人,一位舍钱保命,一位爱钱如命。不是为命,就是为钱,心中先有自己,只有自己,真是私心作怪。自私是助长“觉察能力”的最佳催化剂。人越是自私,功利心越重,心中只有目标,自然会察言观色为目的服务,但常常是“有意栽花花不发”。自私犹如一顶帽子戴在觉察的头上,增加了高度,但也套死了广度。在足球场上,球员一心取胜,只懂带球直奔球门,忽视球场的宽度,不知边路下底,往往无功而返;在职场上,为了加薪升职,只看上级脸色行事,不顾公司同仁利益,害人害己;在人生路上,很少有一马平川的大路,更多是坑坑洼洼的山路,我们要学会盘山前行,方能到达山顶。

帽子时有帽舌,自私就是帽舌,有时也遮住了视线,将人引入了另一个方向。自私的觉察好比一束幻光,带你走向了一堵厚墙,你却视为一扇亮窗,怎么推也推不开。两位老妇正是如此,觉察有限,本是互相推窗,却推成了心墙。如何认清、走好人生的路,我想人要会觉悟。良知是觉悟的最佳外相。一个开悟者,鲜有自私,不求功利,懂得大爱,良知呼之欲出,先他人之苦而苦。丰子恺先生盛赞弘一法师是“十分像人的人”,就是因为法师全无私心,有的是满心良知。我们不能像弘一那样,但至少不忘为人初衷——良知第一,淡化为人处世的目的性。请记住,没有目的不是没有目标,而是不会限制目标的长度。觉悟让人有良知,有大爱,觉察才有了意义。古人早云 “空则灵”也是同理。自私的目的只是保守的外套,我们早应该脱去,坦露出人性的良知,将爱也分享给别人,生活才会充满灵气。两位老妇若能开悟,必然也会欢喜的。

网友评论

最新评论